1.1. Происхождение и состав грунтов

Strict warning: Only variables should be passed by reference в функции duble_node() (строка 191 в файле /home/s/seryis/ofips.rf/public_html/sites/all/themes/adaptivetheme/at_ofips/template.php).

1.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОСТАВ ГРУНТОВ

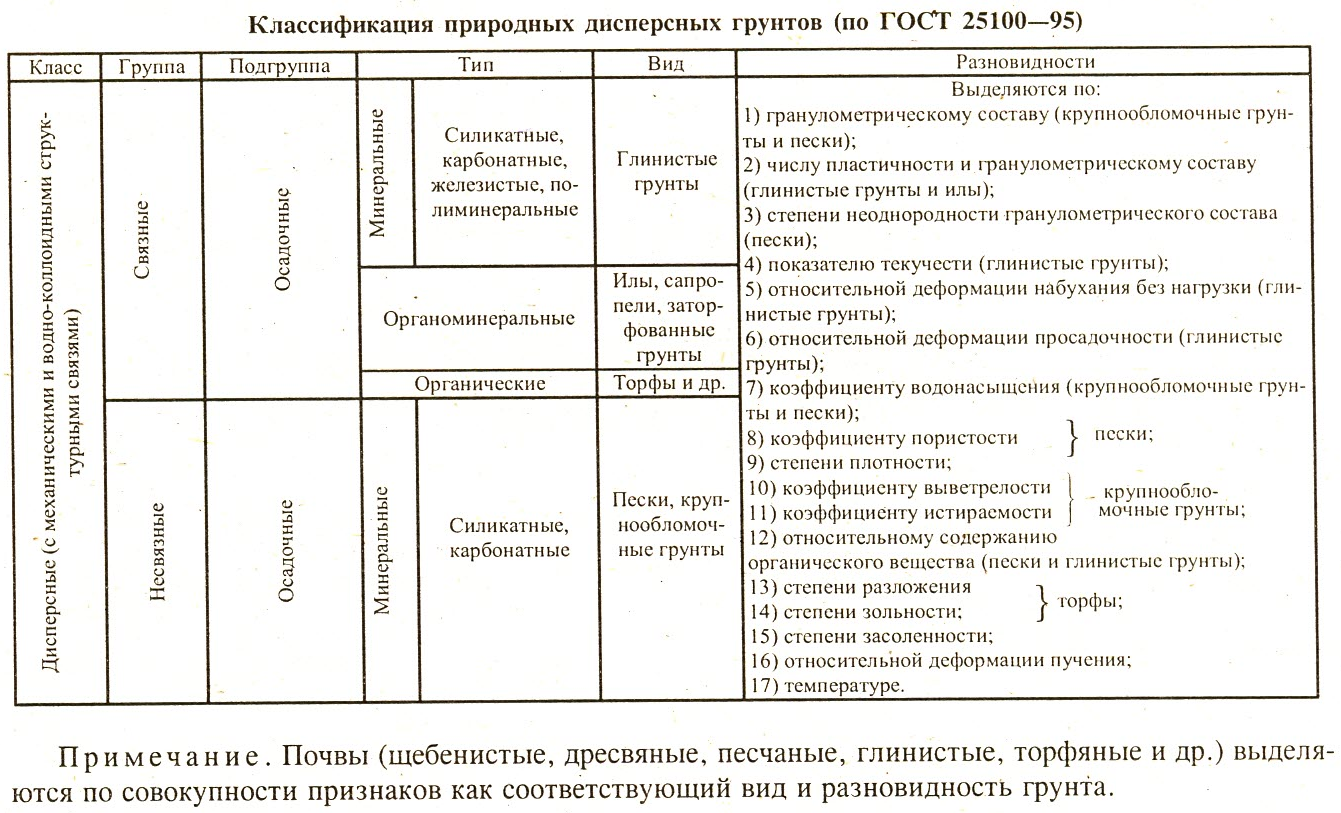

Грунты — горные породы, являющиеся объектом инженерно-строительной деятельности человека и используемые как основание, среда или материал для возведения сооружений.

По происхождению (генезису) горные породы делятся на магматические, осадочные и метаморфические [2]. Магматические (изверженные) породы, образовавшиеся в результате застывания магмы, имеют кристаллическую структуру и классифицируются как скальные грунты. Осадочные породы, образовавшиеся в результате разрушения (выветривания) горных пород и осаждения продуктов выветривания из воды или воздуха, могут быть скальными и нескальными. Метаморфические породы — это претерпевшие изменения под влиянием высоких температур и больших давлений магматические и осадочные породы; характеризуются они наличием жестких, преимущественно кристаллизационных связей и классифицируются как скальные грунты.

Осадочные грунты по своему происхождению делятся на континентальные и морские отложения. При этом к морским относятся отложения современных и древних морей. Древние морские отложения — это мелы, песчаники, известняки, доломиты, мергели, юрские и девонские глины и др.

В зависимости от возраста грунты относят к различным геологическим системам. Самыми молодыми осадочными грунтами являются отложения четвертичной системы (Q). Более древние грунты относятся к следующим системам: неоген (N), палеоген (P), меловая (К), юрская (J), триасовая (Т), пермская (Р), каменноугольная (С), девонская (D), силурийская (S), ордовикская (О), кембрийская (С).

В инженерной деятельности чаще используются четвертичные осадочные грунты, которые подразделяются на генетические типы, приведенные в табл. 1.1.

Грунты, как правило, являются трехфазными системами и состоят из твердых частиц, поры между которыми заполнены водой и газом. Строительные свойства грунтов определяются минералогическим и гранулометрическим составом, структурой, текстурой и состоянием в природном залегании.

ТАБЛИЦА 1.1. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ГРУНТОВ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ВОЗРАСТА

| Типы грунтов | Обозначение |

| Аллювиальные (речные отложения) | a |

| Озерные | l |

| Озерно-аллювиальные | lа |

| Делювиальные (отложения дождевых и талых вод на склонах и у подножия возвышенностей) | d |

| Аллювиально-делювиальные | ad |

| Эоловые (осаждения из воздуха): эоловые пески, лессовые грунты | L |

| Гляциальные (ледниковые отложения) | g |

| Флювиогляциальные (отложении ледниковых потоков) | f |

| Озерно-ледниковые | lg |

| Элювиальные (продукты выветривания горных пород, оставшиеся на месте образования) | |

| Элювиально-делювиальное | ed |

| Пролювиальные (отложения бурных дождевых потоков в горных областях) | p |

| Аллювиально-пролювиальные | ap |

| Морские | m |

При изучении состава грунтов выделяют четыре основные группы образований: первичные минералы — кварц, полевые шпаты, слюды и др. ; глинистые (вторичные) минералы, образовавшиеся в процессе выветривания магматических и метаморфических пород; соли — сульфаты (гипс, ангидрит и др.), карбонаты (кальцит, доломит и др.), галоиды; органические вещества.

; глинистые (вторичные) минералы, образовавшиеся в процессе выветривания магматических и метаморфических пород; соли — сульфаты (гипс, ангидрит и др.), карбонаты (кальцит, доломит и др.), галоиды; органические вещества.

Под структурой грунта понимают размер, форму и количественное соотношение слагающих его частиц, а также характер связи между ними. Размер частиц и их количественное соотношение в грунте определяют на основе гранулометрического (зернового) анализа. Содержание каждой фракции выражается в процентах от массы высушенной пробы грунта. По характеру структурных связей выделяют грунты с жесткими (кристаллизационными) связями и грунты с водно-коллоидными связями [2]. Кристаллизационные связи развиты в магматических, метаморфических и осадочных сцементированных породах, т.е. в скальных грунтах. Водно-коллоидные связи характерны для глинистых грунтов.

Под текстурой грунтов понимают пространственное расположение элементов грунта с разным составом и свойствами. Текстура характеризует неоднородность строения грунта в пласте (например, слоистые текстуры песчано-глинистых грунтов). Текстурные особенности грунтов определяют пути фильтрации воды, интенсивность и направление деформаций сдвига массива грунта.

Текстурные особенности грунтов определяют пути фильтрации воды, интенсивность и направление деформаций сдвига массива грунта.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

- Предыдущая

- Следующая

- Содержание

Грунт и дорожно-строительные материалы

Грунт и дорожно-строительные материалы

Материалом для сооружения земляного полотна автомобильных дорог служит грунт. Поверхностный слой грунтов — почвенный или растительный слой — плохой строительный материал и поэтому при устройстве земляного полотна используется в незначительных количествах. Основным строительным материалом служит грунт естественного залегания, разрабатываемый с помощью землеройных и землеройно-транспортных машин.

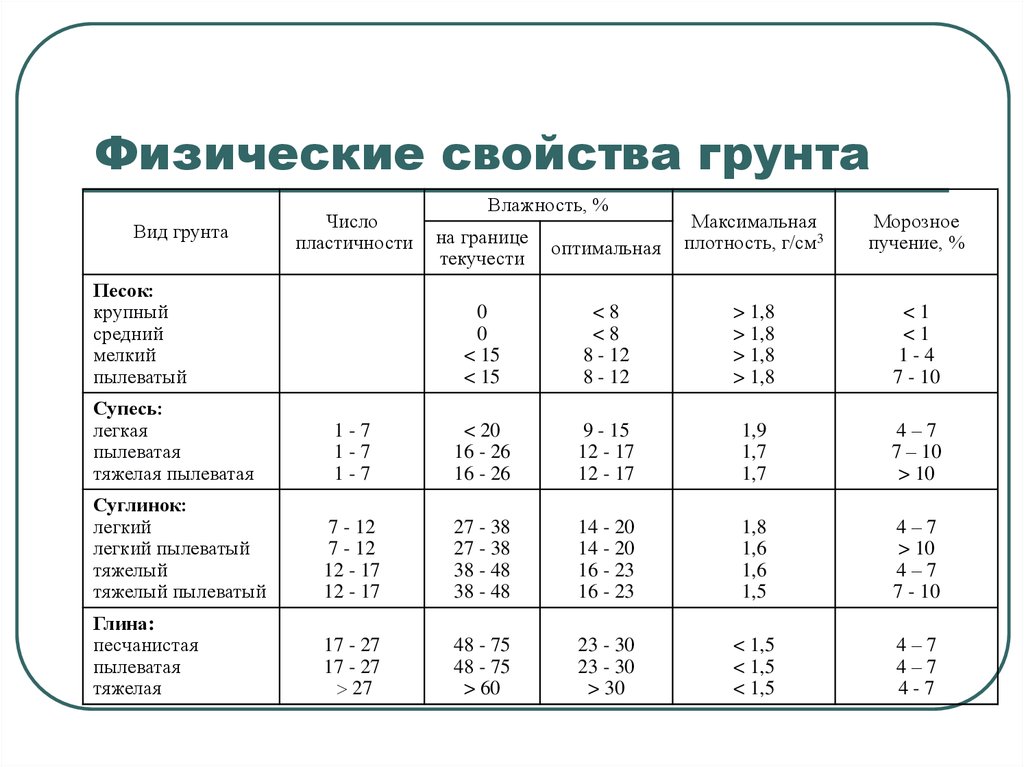

Грунты. По составу грунты делятся на песчаные, пылеватые, суглинистые, глинистые, лёссовые, торфяные и скальные.

Свойства грунтов зависят в основном от размеров их частиц, измеряемых в миллиметрах, и от количественного соотношения в грунтах частиц различных размеров.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Главные свойства грунтов — связность, водопроницаемость, во-допоглощение, разрыхляемость, способность держаться на откосах и уплотняться. Эти свойства в значительной мере определяют прочность земляного полотна.

Связность грунта характеризуется величиной усилия, необходимого для разъединения сцепленных между собой частиц. Наибольшей связностью обладают скальные и глинистые грунты.

Водопоглощение грунта — это способность впитывать воду, не пропуская ее. Такими свойствами обладает глина. Грунты, содержащие до 5% воды, относятся к сухим, до 30%— к влажным и более 30% — к мокрым.

Водопроницаемостью называется свойство грунтов, например песчаных, пропускать воду.

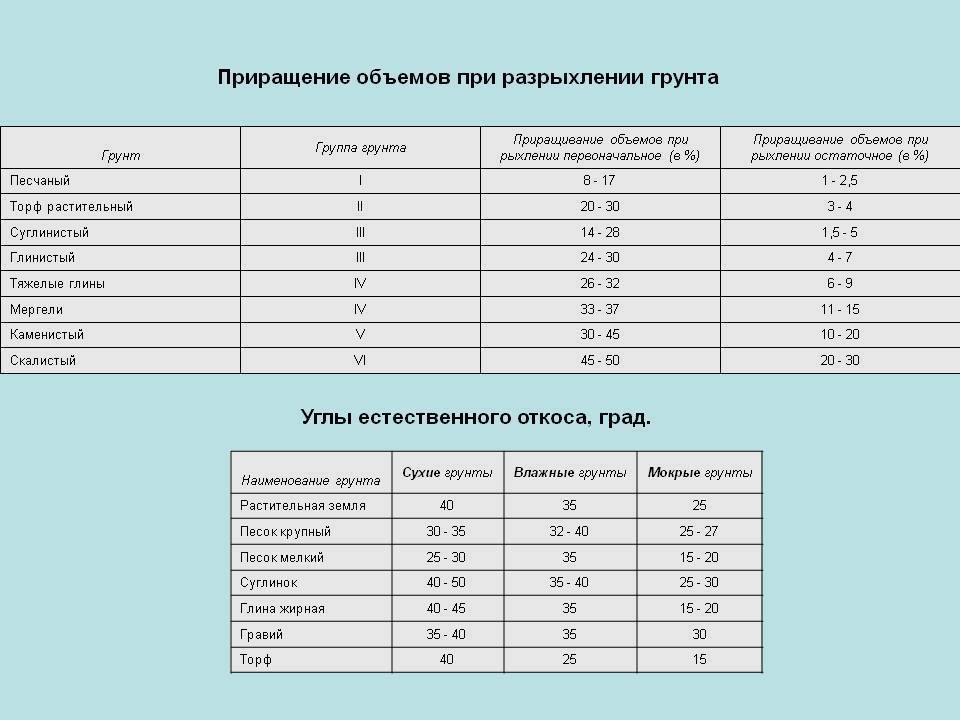

Разрыхляемостью грунта называется способность его увеличивать свой объем при разработке. Отношение объема разрыхленного грунта к объему в плотном теле называется коэффициентом разрыхления. Наибольшую разрыхляемость дают глины и суглинки (26—32%).

Если разрыхленный грунт уложить в насыпь, то его откосы будут иметь определенный угол, характерный для каждого вида грунта и его влажности. Этот угол называется углом естественного откоса грунтов. Например, для песчаных грунтов угол естественного откоса составляет от 15 до 30°, а для суглинков от 25 до 50°, причем меньшие значения углов соответствуют мокрым грунтам.

Уплотняемость грунтов характеризует способность их плотно укладываться в насыпи.

Плотность характеризуется массой единицы объема вещества, например 1 м3 грунта в плотном состоянии. Измеряется плотность в кг/м3.

Хорошим материалом для сооружения земляного полотна являются песчаные и суглинистые грунты. Глинистые грунты для этой цели малопригодны.

Все грунты по трудоемкости разработки автогрейдерами разделяются на три группы. Чем больше номер группы грунта, тем выше трудоемкость его.

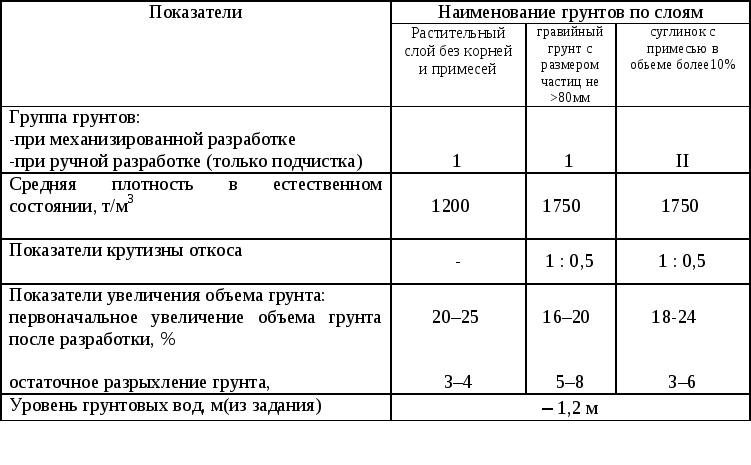

Группы грунтов в зависимости от трудности разработки их автогрейдерами

Группы разрабатываемых, грунтов существенно влияют на производительность автогрейдера, поэтому их учитывают при планировании и организации работы на объекте.

Помимо разработки грунтов при устройстве земляного полотна автогрейдеры используются при работе с различными дорожностроительными материалами, применяемыми для смешивания с грунтом. Смеси грунта с органическими и минеральными материалами позволяют устроить проезжую часть дороги с повышенной устойчивостью против разрушения от колес движущегося транспорта или подготовить основание под усовершенствованное покрытие.

Строительные материалы. Наиболее распространенные минеральные строительные материалы — гравий, щебень и песок.

Наиболее распространенные минеральные строительные материалы — гравий, щебень и песок.

Гравий — это обломочная горная порода, состоящая из окатанных зерен размером от 2 до 40 мм, с примесью песка, пыли и глины. Используют гравий для устройства гравийных покрытий или оснований под усовершенствованное покрытие.

Щебень — это раздробленные горные породы из неокатанных остроугольных зерен от 5 до 75 мм.

Песок — продукт разрушения горных пород. Размер зерен песка 0,05—2 мм. Примесь пылеватых частиц до 15%, глинистых до 3%.

Щебень и песок применяют для оснований под усовершенствованное покрытие.

Для укрепления грунтов используют как органические (битум и деготь), так и неорганические (цемент и известь), вяжущие материалы. Частицы битума, получаемого из отходов нефти или дегтя в виде эмульсии с водой, перемешивают с грунтом проезжей части дороги.

Грунты, укрепленные цементом, называют цементно-грунтовы-ми смесями. Такая смесь под действием разливаемой воды и уплотнения через 1—2 ч твердеет и образует устойчивое покрытие.

Овощи: Основы почвы Часть I: Физические свойства почвы

Почва — один из самых важных ресурсов, которыми владеет фермер. Здоровье почвы имеет основополагающее значение для прибыльного и устойчивого производства. То, как мы управляем питательными веществами, органическими веществами и микробными популяциями, является ключом к укреплению здоровья почвы. Ниже приводится серия информационных бюллетеней по основам почвы, в которых обсуждаются физические и химические свойства почв, органическое вещество почвы и использование тестов почвы в качестве инструмента для создания и управления питательными веществами и качеством почвы.

Этот информационный бюллетень является первым из пяти, посвященных самому важному ресурсу в сельском хозяйстве

Почвы являются самым основным и самым важным ресурсом, который мы используем в сельском хозяйстве. Правильный уход за почвой является ключом к здоровью растений и урожайности сельскохозяйственных культур. Этот информационный бюллетень о физических свойствах почвы является первым в серии из четырех материалов о почвах, управлении ими и плодородии. В будущих информационных бюллетенях будут рассмотрены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о почвах, органическом веществе, тестировании почвы, плодородии и управлении.

Этот информационный бюллетень о физических свойствах почвы является первым в серии из четырех материалов о почвах, управлении ими и плодородии. В будущих информационных бюллетенях будут рассмотрены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о почвах, органическом веществе, тестировании почвы, плодородии и управлении.

Почвы состоят из твердых частиц, между которыми есть промежутки. Частицы почвы состоят из мельчайших частиц минералов и органических веществ. Пространства между ними называются поровым пространством и заполнены воздухом и водой. Желательно, чтобы сельскохозяйственная почва содержала примерно половину частиц почвы и половину порового пространства по объему. В идеале органическое вещество должно составлять 5% или более от веса частиц почвы. Содержание влаги значительно варьируется в зависимости от таких факторов, как дренаж почвы, количество и частота дождей или орошения. Для большинства сельскохозяйственных культур наилучшие условия, когда поровое пространство примерно поровну заполнено водой и воздухом.

Рис. 1.

Минеральные частицы почвы образуются из горных пород, которые в течение миллионов лет разбивались на все более мелкие кусочки. Этот процесс называется «выветриванием» и вызывается физическими и химическими факторами. Физическое выветривание является результатом механической деятельности. Ветер, проточная вода, падающий дождь, ледники, замерзание и оттаивание и рост корней являются типичными абразивными силами, вызывающими физическое выветривание. Химическое выветривание является результатом миллиардов химических реакций, непрерывно происходящих в наших почвах. При растворении некоторых минеральных компонентов породы водой или кислотами откалываются мелкие фрагменты. Со временем каменный материал превращается в множество крошечных фрагментов. Микробы играют важную роль, создавая многие органические и неорганические кислоты, которые способствуют этому процессу.

Минеральные частицы почвы значительно различаются по размеру. Эти частицы сгруппированы по размеру. Начиная с самых мелких частиц, эти группы классифицируются как глины, илы, пески и гравий (табл. 1).

Начиная с самых мелких частиц, эти группы классифицируются как глины, илы, пески и гравий (табл. 1).

Таблица 1 .

Текстура представляет собой пропорциональное количество каждой из этих групп. Почвы состоят из смесей частиц различного размера. Текстурный треугольник почвы (рис. 2) используется для определения гранулометрического класса почвы по процентному содержанию песка, ила и глины. Эти проценты можно определить с помощью механического анализа почвы, который может быть выполнен в большинстве лабораторий по тестированию почвы. Чтобы использовать текстурный треугольник, проведите линию, параллельную соответствующим стрелкам, через процент песка, ила и глины. Эти три линии будут пересекаться в точке внутри треугольника, указывающего на текстурный тип почвы. Обратите внимание, что слово «суглинок» не относится к определенной группе частиц, а используется для описания смесей песка, ила и глины.

Рисунок 2.

Текстура почвы определяется исключительно размерами минеральных частиц. Выветривание может изменить размер этих частиц, но только через тысячи или миллионы лет. Для всех практических целей текстура почвы не меняется, за исключением потери или отложения почвы из-за эрозии. Мы также можем возить новую почву, но это редко практично в сельском хозяйстве.

Выветривание может изменить размер этих частиц, но только через тысячи или миллионы лет. Для всех практических целей текстура почвы не меняется, за исключением потери или отложения почвы из-за эрозии. Мы также можем возить новую почву, но это редко практично в сельском хозяйстве.

Структура почвы оказывает большое влияние на физические и химические характеристики почвы. Сейчас мы обсудим физические эффекты и поговорим о химических последствиях в готовящемся информационном бюллетене. Песчаные грунты имеют довольно крупные частицы и большие поровые пространства (макропоры). Глинистые почвы имеют очень мелкие частицы с очень маленькими порами (микропорами), но поскольку поровых пространств во много раз больше, глинистые почвы имеют большее общее поровое пространство, чем песчаные почвы. Капиллярное действие в микропорах гораздо больше, чем в макропорах. Глинистые почвы поглощают и удерживают гораздо больше воды, чем песчаные, но обычно плохо дренируются и плохо аэрируются. Суглинки сочетают в себе некоторые характеристики удержания влаги глинами с аэрацией песков и широко считаются лучшими сельскохозяйственными почвами. Песчаные почвы крупнозернистые часто называют «легкими», потому что они легко поддаются обработке. Глинистые и мелкозернистые почвы и их частицы будут крепко сцепляться друг с другом, когда они высыхают после намокания. Эти почвы могут стать очень твердыми и трудными для обработки, и их часто называют «тяжелыми». Имейте в виду, что термины «тяжелый» и «легкий» относятся к легкости обработки почвы, а не к ее весу (на самом деле песчаная почва весит больше, чем глинистая).

Песчаные почвы крупнозернистые часто называют «легкими», потому что они легко поддаются обработке. Глинистые и мелкозернистые почвы и их частицы будут крепко сцепляться друг с другом, когда они высыхают после намокания. Эти почвы могут стать очень твердыми и трудными для обработки, и их часто называют «тяжелыми». Имейте в виду, что термины «тяжелый» и «легкий» относятся к легкости обработки почвы, а не к ее весу (на самом деле песчаная почва весит больше, чем глинистая).

Мы ничего не сказали об органическом веществе. Это потому, что структура почвы определяется размерами ее минеральных, а не органических частиц. Для большинства людей звучит странно, что слово «суглинок» не имеет ничего общего с органическим веществом. Хотя органическое вещество не имеет ничего общего с текстурой почвы, оно жизненно важно для ее структуры.

В то время как структура почвы имеет большое значение, группировка или скопление частиц почвы имеет большое значение для ее продуктивности. Структура — это общее расположение или скопление частиц почвы. Такие термины, как «рыхлый», «уплотненный», «зернистый» и «комковатый», используются для описания структуры. Структура почвы может быть изменена такими действиями, как обработка почвы, уровень влажности, замораживание и оттаивание, рост корней, дождевые черви и другие обитающие в почве животные, а также вождение или ходьба по поверхности.

Такие термины, как «рыхлый», «уплотненный», «зернистый» и «комковатый», используются для описания структуры. Структура почвы может быть изменена такими действиями, как обработка почвы, уровень влажности, замораживание и оттаивание, рост корней, дождевые черви и другие обитающие в почве животные, а также вождение или ходьба по поверхности.

Очень песчаные почвы почти всегда имеют рыхлую структуру, потому что они не образуют агрегатов и не становятся плотными или комковатыми. Мелкозернистые почвы могут стать уплотненными. Это состояние препятствует росту корней, препятствует движению воды в (инфильтрация) и через (просачивание) почву. Микропоры в мелкозернистых почвах могут быть легко заполнены слишком большим количеством воды, исключая доступ воздуха, а обмен газов (кислород и углекислый газ) ограничен. Макропоры грубозернистых почв облегчают инфильтрацию и просачивание воды и газообмен, но они удерживают мало воды для использования сельскохозяйственными культурами. Разрыхляя и гранулируя мелкозернистую почву, мы можем улучшить инфильтрацию и просачивание воды, а также газообмен, сохраняя при этом способность удерживать воду для роста растений. Гранулированный грунт состоит из гранул, напоминающих крошку. Гранулы состоят из миллионов частиц глины или ила, слипшихся вместе в виде агрегатов. Хорошо гранулированная почва имеет микропоры внутри гранул и макропоры между гранулами.

Гранулированный грунт состоит из гранул, напоминающих крошку. Гранулы состоят из миллионов частиц глины или ила, слипшихся вместе в виде агрегатов. Хорошо гранулированная почва имеет микропоры внутри гранул и макропоры между гранулами.

Естественная деятельность, включая замерзание и оттаивание, а также движение корней, способствуют грануляции почвы. Обработка почвы при надлежащем уровне влажности почвы является эффективным способом вызвать грануляцию. Чрезмерная обработка почвы с целью подготовки мелкого посевного ложа, особенно при сухой почве, разрушает агрегаты почвы. Роторным культиватором очень легко переработать почву. Дождь или орошение также могут разрушить агрегаты почвы. Поэтому мы должны знать о факторах, влияющих на устойчивость почвенных агрегатов.

Может показаться, что грануляция — это только физический процесс, но биологические процессы не менее важны. Земляные черви пропускают почву через пищеварительную систему, добавляя вязкие соки, которые связывают частицы вместе. Улитки и другие организмы оставляют за собой след из слизи, которая действует как клей. Органическое вещество является важным фактором в формировании почвенных агрегатов и значительно повышает их устойчивость. Органическое вещество почвы, особенно гумус, является связующим веществом, которое скрепляет частицы глины. Часто говорят, что органическое вещество — это липкое вещество, которое скрепляет частицы почвы. Мы многого не знаем об этих процессах, но оказывается, что между частицами гумуса и глины происходят химические соединения. Кажется очевидным, что органическое вещество почвы играет главную роль в грануляции. Повышение устойчивости почвенных агрегатов делает почву более легкой в обработке и более устойчивой к уплотнению.

Улитки и другие организмы оставляют за собой след из слизи, которая действует как клей. Органическое вещество является важным фактором в формировании почвенных агрегатов и значительно повышает их устойчивость. Органическое вещество почвы, особенно гумус, является связующим веществом, которое скрепляет частицы глины. Часто говорят, что органическое вещество — это липкое вещество, которое скрепляет частицы почвы. Мы многого не знаем об этих процессах, но оказывается, что между частицами гумуса и глины происходят химические соединения. Кажется очевидным, что органическое вещество почвы играет главную роль в грануляции. Повышение устойчивости почвенных агрегатов делает почву более легкой в обработке и более устойчивой к уплотнению.

Органические вещества не только улучшают структуру мелкозернистых почв; это одинаково полезно для крупнозернистых почв, но по-другому. Эти почвы имеют высокую долю макропор, облегчающих газообмен и движение воды. Однако из-за малой доли микропор эти почвы не влагоудерживающие. Это делает необходимым частый полив в засушливые периоды. Органическое вещество существенно увеличивает долю микропор, значительно улучшая водоудерживающую способность грубозернистой почвы.

Это делает необходимым частый полив в засушливые периоды. Органическое вещество существенно увеличивает долю микропор, значительно улучшая водоудерживающую способность грубозернистой почвы.

В следующем выпуске мы поговорим о плодородии почвы и о том, как интерпретировать анализы почвы.

Информация в этом материале предназначена для образовательных целей. Содержащиеся рекомендации основаны на наилучших имеющихся знаниях на момент печати. Там используются торговые названия или коммерческие продукты, не подразумевается и не предполагается одобрение компании или продукта. Всегда читайте этикетку перед использованием любого пестицида. Этикетка является юридическим документом для использования продукта. Не обращайте внимания на любую информацию в этом информационном бюллетене, если она противоречит этикетке.

John Howell, University of Massachusetts Extension . doi: 10.1016/j.mimet.2010.08.003.

Epub 2010 27 августа. Улиссес Нуньес да Роша 1 , Ян Дирк ван Эльзас, Леонард Саймон ван Овербик Ulisses Nunes da Rocha et al.

J Микробиологические методы. . 2010 ноябрь;83(2):141-8. doi: 10.1016/j.mimet.2010.08.003.

Epub 2010 27 августа. Улиссес Нуньес да Роша 1 , Ян Дирк ван Эльзас, Леонард Саймон ван Овербик В свете плохой культивируемости видов Acidobacteria и Verrucomicrobia были разработаны группоспецифичные системы реального времени (кПЦР) на основе последовательностей гена 16S рРНК культивируемых представителей обеих групп. Copyright © 2010 Elsevier B.V. Все права защищены. Групповые праймеры ПЦР для филума Acidobacteria, сконструированные на основе сравнительного анализа последовательностей генов 16S рРНК. Ли С.Х., Чо Дж.К.

Ли С.Х. и др.

J Микробиологические методы. 2011 г., август; 86 (2): 195–203. doi: 10.1016/j.mimet.2011.05.003. Epub 2011 12 мая.

J Микробиологические методы. 2011.

PMID: 21600936 Филогенетическое разнообразие ацидобактерий в бывшей сельскохозяйственной почве. Килак А., Пейл А.С., ван Вин Ю.А., Ковальчук Г.А.

Килак А. и др.

ISME J. 2009 март; 3(3):378-82. doi: 10.1038/ismej.2008.113. Epub 2008 20 ноября.

ИСМЕ Дж. 2009.

PMID: 1

VegSF 1-98

Напечатано в октябре 1997 г. подразделение 1 группы навалом и луком-пореем (Allium porrum) ризосферные почвы 2010 ноябрь;83(2):141-8.

2010 ноябрь;83(2):141-8. принадлежность

2010 ноябрь

2010 ноябрь Авторы

принадлежность

Абстрактный

Количество ДНК-мишеней из трех разных групп, т. е. Holophagae (группа Acidobacteria 8) и Luteolibacter/Prosthecobacter и неклассифицированного подразделения Verrucomicrobiaceae 1, определяли в экстрактах ДНК из разных компартментов ризосферы лука-порея (Allium porrum) и из насыпной почвы с целью определяют распределение трех групп бактерий в растительно-почвенной экосистеме. Специфичность разработанных праймеров оценивали в три этапа. Во-первых, были проведены тесты in silico, которые показали, что все разработанные праймеры на 100% совпадают с последовательностями базы данных соответствующих групп, в то время как с другими группами бактерий, не являющимися мишенями, совпадений было меньше. Во-вторых, ПЦР-амплификацию с различными наборами праймеров проводили на экстрактах геномной ДНК целевых и нецелевых бактерий. Этот тест продемонстрировал специфичность разработанных праймеров для целевых групп, так как единичные ампликоны ожидаемых размеров были обнаружены только для целевых бактерий.

Количество ДНК-мишеней из трех разных групп, т. е. Holophagae (группа Acidobacteria 8) и Luteolibacter/Prosthecobacter и неклассифицированного подразделения Verrucomicrobiaceae 1, определяли в экстрактах ДНК из разных компартментов ризосферы лука-порея (Allium porrum) и из насыпной почвы с целью определяют распределение трех групп бактерий в растительно-почвенной экосистеме. Специфичность разработанных праймеров оценивали в три этапа. Во-первых, были проведены тесты in silico, которые показали, что все разработанные праймеры на 100% совпадают с последовательностями базы данных соответствующих групп, в то время как с другими группами бактерий, не являющимися мишенями, совпадений было меньше. Во-вторых, ПЦР-амплификацию с различными наборами праймеров проводили на экстрактах геномной ДНК целевых и нецелевых бактерий. Этот тест продемонстрировал специфичность разработанных праймеров для целевых групп, так как единичные ампликоны ожидаемых размеров были обнаружены только для целевых бактерий. В-третьих, системы количественной ПЦР были протестированы на специфическую амплификацию из экстрактов почвенной ДНК, и было секвенировано 48 ампликонов из каждой системы праймеров. Все последовательности были >97% аналогичны последовательностям базы данных соответствующих целевых групп. Расчетное количество клеток, основанное на количественных ПЦР, специфичных для Holophagae, Luteolibacter/Prosthecobacter и неклассифицированного подразделения Verrucomicrobiaceae 1, из ризосферных компартментов лука-порея и насыпных почв продемонстрировало большее предпочтение одного или обоих ризосферных компартментов над насыпной почвой для всех трех групп бактерий.

В-третьих, системы количественной ПЦР были протестированы на специфическую амплификацию из экстрактов почвенной ДНК, и было секвенировано 48 ампликонов из каждой системы праймеров. Все последовательности были >97% аналогичны последовательностям базы данных соответствующих целевых групп. Расчетное количество клеток, основанное на количественных ПЦР, специфичных для Holophagae, Luteolibacter/Prosthecobacter и неклассифицированного подразделения Verrucomicrobiaceae 1, из ризосферных компартментов лука-порея и насыпных почв продемонстрировало большее предпочтение одного или обоих ризосферных компартментов над насыпной почвой для всех трех групп бактерий. Похожие статьи

Члены филума Acidobacteria являются доминирующими и метаболически активными в ризосферной почве.

Lee SH, Ka JO, Cho JC.

Ли С.Х. и др.

FEMS Microbiol Lett. 2008 авг; 285 (2): 263-9. doi: 10.1111/j.1574-6968.2008.01232.x. Epub 2008 28 июня.

FEMS Microbiol Lett. 2008.

PMID: 18557943

2008 авг; 285 (2): 263-9. doi: 10.1111/j.1574-6968.2008.01232.x. Epub 2008 28 июня.

FEMS Microbiol Lett. 2008.

PMID: 18557943

Исследование ранее некультивируемых бактерий из ризосферы.

да Роча УН, ван Овербик Л., ван Эльзас Д.Д. да Роча ООН и др. FEMS Microbiol Ecol. 2009 сен; 69 (3): 313-28. doi: 10.1111/j.1574-6941.2009.00702.x. Epub 2009 6 июня. FEMS Microbiol Ecol. 2009 г.. PMID: 19508698 Обзор.

AlleleID: система обнаружения и идентификации патогенов.

Апте А, Сингх С. Апте А и др. Методы Мол Биол. 2007; 402:329-46. doi: 10.1007/978-1-59745-528-2_17. Методы Мол Биол. 2007. PMID: 17951804 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

Нарушение почвенного микробиома выявляет специфические и общие растительно-бактериальные отношения в трех почвах агроэкосистемы.

ДиЛегге М.Дж., Мантер Д.К., Виванко Дж.М. DiLegge MJ и др. ПЛОС Один. 2022 16 ноября; 17 (11): e0277529. doi: 10.1371/journal.pone.0277529. Электронная коллекция 2022. ПЛОС Один. 2022. PMID: 36383522 Бесплатная статья ЧВК.

Бактериальные сообщества, связанные с корнями Poa annua в Центральной Европе (Польша) и Антарктике (остров Кинг-Джордж).

Зной А., Гжесяк Ю., Гавор Ю., Громадка Р., Хведожевска К.Ю. Зной А. и др. Микроорганизмы. 2021 12 апреля; 9 (4): 811. doi: 10.3390/microorganisms9040811. Микроорганизмы. 2021. PMID: 33921507 Бесплатная статья ЧВК.

Добыча синергетических микробных взаимодействий: дорожная карта по интеграции данных Multi-Omics.

Сарайва Дж. П., Уоррич А., Каракоч С., Каллис Р., Чацинотас А., Сентлер Ф., Нуньес да Роша У. Сарайва Дж.П. и др. Микроорганизмы. 2021 14 апреля; 9 (4): 840. doi: 10.3390/микроорганизмы9040840. Микроорганизмы. 2021. PMID: 33920040 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Влияние двух разных сортов сахарного тростника на ризосферные бактериальные сообщества сахарного тростника и сои при совмещении культур.

Лю И, Ян Х, Лю Ц, Чжао Х, Се С, Ван З, Вэнь Р, Чжан М, Чен Б. Лю Ю и др. Фронт микробиол. 2021 14 января; 11:596472. doi: 10.3389/fmicb.2020.596472. Электронная коллекция 2020. Фронт микробиол. 2021. PMID: 33519733 Бесплатная статья ЧВК.

Недавнее понимание почвенных ацидобактерий и их экологического значения: критический обзор.